- ホーム

- 専攻案内

専攻長挨拶

グローバル時代のキープレイヤーに──今こそ原子力工学を学ぶ

原子力工学は、伝熱・流体力学、量子力学、材料科学、計測工学といった工学の広範な分野を融合した「総合工学」です。このため、本分野を学ぶことによって、単に原子力に関する知識や技術だけでなく、現代の工学全般に通用する基礎力と応用力を身につけることができます。その結果、本専攻の修了生は原子力関連の研究機関・産業にとどまらず、コンサルティング、情報、金融・商社、さらには官公庁など、多様な業種で活躍しています。

現在、世界は脱炭素社会の実現に向けてエネルギー政策の大きな転換点にあります。とりわけ、急速に拡大するAIのデータセンターは膨大な電力を必要とすることから、安定性と低炭素性を兼ね備えた電源として原子力発電への関心が再び高まっています。さらに、小型モジュール炉をはじめとする次世代原子炉の設計・開発も世界各国で活発に進められており、原子力技術の革新と国際的連携が加速しています。また、日本は福島第一原発の燃料デブリ取り出しという未曾有の課題に諸外国と連携しながら当事者として挑んでいます。このような背景のもと、原子力工学を学んだ学生には、国際的に活躍できる舞台が現実のものとして広がっています。

本専攻では、こうした国際的な潮流に対応すべく、英語による講義、海外でのインターンシップ、さらには各国の学生や研究者と交流を深めるワークショップなどを通じて、グローバルに活躍できる高度専門人材の育成に力を注いでいます。原子力技術は、世界共通の課題に立ち向かう「知」と「技」の結集であり、その最前線を担う本専攻での学びは、皆さんの将来に確かな力を与えてくれるはずです。

挑戦を恐れず、自らの可能性を切り拓こうとする意欲ある皆さんの入学を、心より歓迎します。

原子力国際専攻 専攻長 酒井 幹夫

原子力国際専攻が目指すもの

持続可能な社会の構築に向けて

前世紀は「科学技術を基盤とした物質的な豊かさの追求」の時代でしたが、21世紀に入り、人類は「地球環境と調和した持続可能な社会の構築」を求めるようになりました。この中にあって、人々の豊かな暮らしを支える経済活動と、地球温暖化をはじめとする環境問題の対応の両立という、多くの要素が絡み合った複雑な問題が生じています。さらに、グローバル化する国際社会の中では、他国の状況や政策が我が国の経済活動や環境政策にも影響を及ぼす可能性があります。人類は、こうした複雑さの中で協力しながら発展の道を模索し続ける必要があります。

私たちは、科学技術知見に基づく現実的な解決手段として、原子力エネルギーと放射線およびそれらの利用技術の教育研究を行っています。特に近年では、プラント輸出をも含む国際協力を担える、リーダーの育成が国から求められてきました。その実現のために、原子力エネルギーや放射線の利用といった技術的領域と原子力と人・社会との関係といった人文社会的領域を融合させた教育研究を、国際機関や海外有名大学への派遣などを含む国際協力によって行っています。

福島原発事故から学ぶ

2011年 3 月11日の東日本大震災をきっかけとして発生した東京電力(株)福島第一原子力発電所事故(福島原発事故)を重要な機会と捉えて、本専攻における教育研究の理念を見直しました。将来への教訓として学ぶべき、福島原発事故の背景や根本原因として、以下のような課題が浮かび上がってきました。

(1)技術と社会の統合化力の重要性

わが国では、事故を起こさないための設計に努力を払ってきた反面、事故後の対応の備えが不十分でした。何かを想定した場合でも必ず残るリスクが顕在化したときの対応を真剣に考えて おく必要がありました。 後から考えれば当然とも思われる対応が実現できていなかった背景として、近年では普通の人々の望む安心と技術者の考える安全との間の乖離が広がったことなどの、技術の領域を越えた社会に関わる課題の存在が考えられます。原子力をとりまく環境が複雑巨大で変化するものとして認識し、わが国および世界に対する、人・社会および背景にある文化を理解し、高度教養(倫理、リスク、コミュニケーション等)に基づく社会リテラシーを持つような「技術と社会の統合化力」が必要です。

(2)構想力と俯瞰力の両立

設計上想定されている荷重や事象に対しては念入りな確認をしていた反面、津波や全電源喪失のシステム安全上の重要項目に対しては想定自体の取扱いが不十分であり、細部へ拘り重要なシステム欠陥を見逃すアンバランスが存在しました。 原子力を取り巻く環境が複雑巨大化しており、原理から考えるための体系的基盤知識に基づいた「構想力」と、分野や組織を横断して全体を見る「俯瞰力」を両方備えることが求められています。

強靱な社会の実現と国際貢献に向けて

福島原発事故は、文化的背景まで踏み込んで見直す機会であると考えられます。そのためこうした教訓を活かし、たとえ事故が起こったとしても、その被害を最小限にとどめ、速やかに復旧し、事故前より高い安全性を備えていく強靱なシステムを構築するための、研究計画を立てています。このような研究の成果は、世界の原子力安全の向上と、さらに他の複雑巨大産業分野の頑健性向上にも、貢献するものと考えています。

本専攻が目指す人材

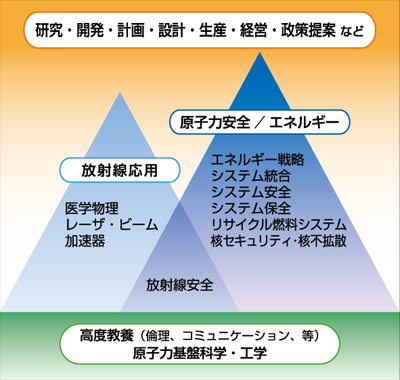

以上を踏まえ、本専攻では次のような人材を育成します。

1. 人・社会に関する高度な教養を体得している人材

原子力基盤科学・工学の習得は当然として、人・社会に関する知識、態度、内外文化、考え方、常識などの理解に基づく、リスク・コミュニケーション、倫理などを含む高度な社会リテラシーを基盤教育に含めます。

2. 高度な教養を土台として、原子力安全・エネルギーと放射線科学・応用の体系的な知識と思考方法を身につけている人材

問題の全体像を理解するために、原子力を専門とする学生が知っておくべき基盤知識(原子力基盤科学・工学)を効率的に習得可能な、コアプログラム、専門基礎、特論から構成される体系的講義を行います。

3. 各々の分野において、学術とその活用に係わる研究・開発・計画・設計・生産・経営・政策提案などを、国際的な視点から責任を持って担うことができる人材

領域横断型のプロジェクト型演習では、複数の研究室の専門領域や先端的研究課題に取り組むことで、構想力、俯瞰力およびリーダシップを養います。

4. このような活動を通して、未踏分野の開拓や新たな技術革新に繋がる研究へと果敢に挑戦し、人類社会の持続と発展に貢献する人材

国内外機関連携による課題解決型のプロジェクト型演習や修士論文研究、博士論文研究を通じて、未踏分野の開拓や新たな技術革新に繋がる研究へと果敢に挑戦し、人類社会の持続と発展に貢献する人材を育成します。